私たちの生活において、「本・音楽・映画」は単なる娯楽や暇つぶしの手段にとどまらず、感情や価値観、人生観を大きく揺さぶる力を持っています。これらは人間の創造性と表現力の結晶であり、時に慰めを、時に勇気を与えてくれる存在です。

本稿では、それぞれの分野についての歴史や役割、現在の市場動向、人気作品やアーティストの紹介、そしてデジタル化の波による変化や未来の展望など、さまざまな角度から深掘りしていきます。

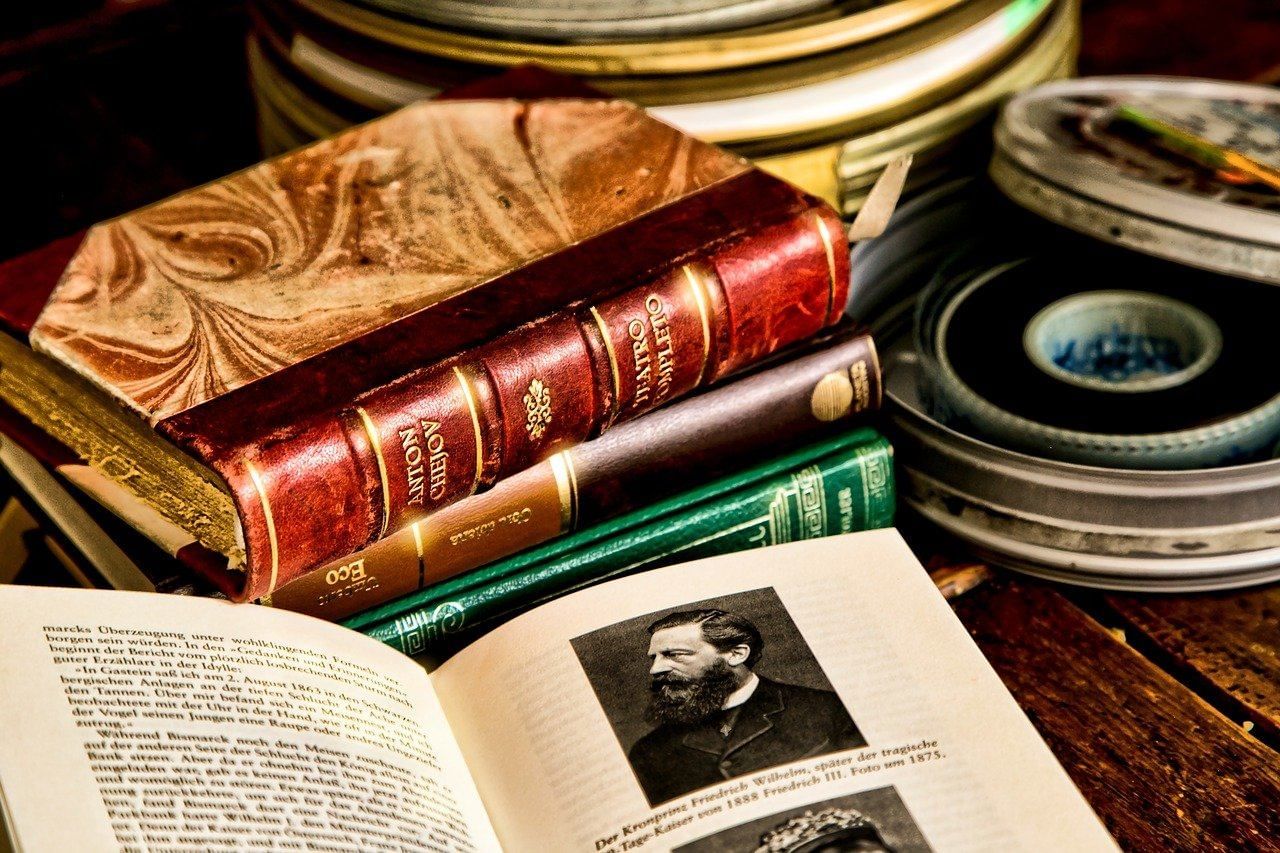

本は、知識、思想、物語、経験を他者と共有するためのメディアです。小説、エッセイ、ビジネス書、自己啓発、専門書、児童書、漫画まで、多岐にわたるジャンルが存在します。本は静かに、しかし力強く、読む者の人生に影響を与えてきました。

- フィクションの力:物語を通じて感情を共有し、異なる視点を学ぶ

- ノンフィクションの実用性:知識を蓄え、思考力や問題解決能力を養う

- 読書習慣の効果:ストレス軽減、語彙力向上、共感力の強化など

出版不況といわれる中でも、電子書籍やサブスクリプションモデル(Kindle Unlimitedなど)の登場により、本の読み方が多様化しています。

- 紙の本:所有欲、装丁の美しさ、集中しやすさ

- 電子書籍:持ち運びの便利さ、検索性、価格の安さ

- オーディオブック:ながら読書が可能、視覚障害者にも優しい

クラシックからロック、ポップ、ジャズ、ヒップホップ、EDM、K-POP、アニメソングまで、日本の音楽シーンは非常に多様で豊かです。音楽は言葉を超えて感情を伝える力を持ち、個人のアイデンティティや世代をつなぐメディアとして機能します。

- クラシック:構造美と深い精神性

- ロック・ポップ:エネルギー、共感、若者文化

- アニソン・ボカロ:サブカルチャーとして国内外で人気

現代では、YouTubeやTikTok、Spotifyなどのデジタルプラットフォームを通じて、新たなアーティストが次々と登場しています。また、AI作曲や音声合成技術による音楽制作も進化中です。

- 有名アーティスト:米津玄師、Aimer、King Gnu、YOASOBI、藤井風など

- インディーズやネット発:Ado、ずっと真夜中でいいのに。などの台頭

- ライブ文化:フェスやライブ配信のハイブリッド化が進む

映画はストーリー、映像、音楽、演技、美術など多くの芸術要素が融合したメディアです。娯楽性と芸術性を兼ね備え、大衆文化からハイカルチャーまで幅広く影響を及ぼしています。

- 邦画の特徴:人間ドラマ、情緒、静謐さ

- 洋画のスケール:SF、アクション、スリラー、ミュージカルなど

- アニメ映画:スタジオジブリ、細田守、新海誠など世界的評価も高い

日本映画は国内では根強い人気を保っていますが、予算規模や制作環境の違いから、国際的な競争では苦戦もあります。しかし、独自の感性とテーマで高く評価される作品も多数存在します。

- 代表作例:

- 『君の名は。』『すずめの戸締まり』(新海誠)

- 『ドライブ・マイ・カー』(濱口竜介)

- 『万引き家族』(是枝裕和)

- 配信プラットフォーム:NetflixやAmazon Primeのオリジナル作品が台頭

- 第四章:クロスオーバーとコラボレーションの可能性(本×映画、音楽×映像など)

- 第五章:デジタルとサブスクリプション時代のカルチャー消費

- 第六章:カルチャーと個人のつながり(推し活、ファンダム、Z世代の楽しみ方)

- 第七章:日本発カルチャーのグローバル展開(アニメ・J-POP・翻訳書など)

- 第八章:未来展望とまとめ(AIの創作、メタバースでの表現など)